3/1/2013執筆、11/1/2015加筆、12/19/2019 Yahoo Blogから移行公開

原発 事故直後から、「鼻血」がでるのが、メカニ ズム的にそして、定量 的にありうるのか、ありえないのか、ということが議論になったことがあると記憶しています。

まずは、個人的な結論を最初に書いておきますが、原発 事故で、鼻血がでることは、当然ありうるだろう、というのが、直後からの一貫した私や、私の周囲の学者の考え方です。

ただし、このことだけ(鼻血)に限定すれば、すでに、主なイベントは、原発 事故直後をピークとして、収まった出来事だと思っておりますし、当時マスク防護さえしておけば、(劇的にひどいプルームの風下直下で、マスクなしに大量に粉塵を吸い込まない限り)、鼻出血という急性症状以外は、目下は議論することも、急性期に注意喚起することも、時を過ぎたことなので、議論の逼迫性は、ないものとして、後回しにしていました。(慢性的な影響に関しては、この場では論じませんが、機会があればまた別途)

また、わざわざ、私などがこの問題を議論しなくても、方々で、様々な識者の方たちが、優れた解説と説明を書いてくださっているので、今更議論の必要もないかと感じ、書いていた記事を長年、放置しておりました。

しかし、どうも、定量 性という意味において、私と同じ結論に至る方がおられないこと、鼻血がでるであろう条件に関する見積もりが、かなり違う点、多くの方が、まだいくつかのパラメータを見落としておられる点、多くの方が、大なり小なり、現行理論の負の影響から抜け切れていない様に見受けられる点があることなどから、遅ればせながら、記事を公開させていただくこととなりました。

結論を書いておくと、1Bq内外の、β線 核種(セシウム 137など)に汚染された微粒子が持続的に鼻粘膜に付着すれば、鼻血は出て当然だろう 、というのが、当初からの一貫した結論です。「鼻血が出る可能性がある」ではなく、「出て当然」ということです。私から言わせると、「出ない」と考える方がどうかしていると考えています。

原発 事故で鼻血が「出ない」「出るはずがない」と思い込んでおられる方たちは、ざっと、次の様な考え違いをされておられることと思います。

原発 事故時の放射能 汚染粉塵で鼻血がでることが理解できない人の勘違いのパターン

(1) 大量に被曝した際の、放射線 被曝による全身症状で、造血機能に障害をきたし、血液凝固能障害が起こった時にのみしか、鼻血が出ないと思い込んでいる。

(2) 鼻粘膜に与える放射線 の影響を計算するために、鼻粘膜全体で計算してしまっている、という、不適切なモデルを用いての計算。

(3) 「線量計 算」をやってしまっている。

このような問題を扱う際には、絶対にシーベルト という単位を用いた計算をやってはいけない。 この問題においては、シーベルト 計算が、間違った思考の第一歩です。

(4) 人間の体が、粘土の塊で出来ていると勘違いしている物理学者が多い。

そうではありません。鼻粘膜局所で、細胞が死ねば、局所炎症 が起こります。局所に、炎症細胞というものが、遊走してきます。

(5) 放射性汚染粉塵は、局所から排除されない限り、その1カ所で放射線 を出し続ける、という基本的な概念を理解していない。

以前、この手のことを某所で見かけたがありました。「細胞が1個死んだだけで、何も起こるものか」という、乱暴な意見を言っておられる方がおられました。いえいえ、細胞が1個死ねば、2個目も死にますし、3個目も死にます。放射性汚染粉塵が、そこから排除されるか、なんらかの形で隔絶されるまで続きます。 もっというと、(4)の局所炎症のため、遊走してくる細胞が増えるため、Booby trapが仕掛けられているようなものですね。経時的に、局所で死ぬ細胞は増えていきます。この、「細胞死が増えて行く」

それでは、個々の誤解に関し、少し詳しく議論して行ってみたいと思います。

ーーーーーーーーーーーー

(1) について(大量被曝して造血能障害を起こさないと鼻血が出ないという勘違い)。

事故直後は、このような主張が大変多かったですね。私などは正直、こういう主張をする人の多さに、ただひたすら驚いておりました。我々、「鼻血は出て当然」派は、事故直後から一貫して、「鼻粘膜に付着した汚染粉塵による局所炎症のため」という主張です。ここの部分だけを、議論をかみ合わせすのに、数年もかかったというのは、正直驚きでした。医者の典型的な思考パターンとして、見たことのない症例、経験したことのない事象に直面した場合、まず教科書に走る、という行動パターンがあります。なぜかというと、医者の日常生活は、マニュアルやprotocolに従う訓練を徹底されていて、そうでなければ、均質で良質な医療というのは成り立たないからです。従って、あの当時、大半の医者が、「放射線 医学の教科書」を開いてしまい、「線量計 算」の思考パターンにはまってしまったわけですね。原発 事故-->放射能 -->放射線 医学、と直結していったわけです。ですが、旧来の放射線 医学で扱えるテーマ、扱ってはいけないテーマがあります。このような、鼻粘膜への汚染粉塵付着の局所影響は、旧来の放射線 医学で扱える範疇を逸脱したテーマです。では、「鼻粘膜の炎症」という議論のステージに、ようやく乗っけられるようになってから、議論がかみ合ったのかというと、その後も、(2)-(5)の様な不適切な議論が多く見受けられました。

繰り返しますが、日常起こる鼻血の大半は、鼻粘膜の炎症が原因です。

(2)について(鼻粘膜全体への影響を計算してしまう間違い)。

物理学思考が、時折やってしまいがちな、「体積で割ってしまう」思考回路に関して。

皆様は、小学生に、四則演算を教えることってありますか?

100 + 1 / 100000 = ?

この問題、答えはもちろん、ほとんど100、が正解。でも、もし四則演算のルールをしらず、100 + 1の方を先に計算してしまったら?

そういう、良くない計算をしてしまうと、全体を平均化してしまい、「ほとんどゼロ」という、正しくない答えになってしまいます。

なぜ、皆が、そのような間違いを犯さないか、というと、四則演算の厳格なルールをしっているから。先に足して、後で平均を取ると、間違った演算だ、と、厳密思考することが出来ているから。

ところが、放射線 医学になった途端、頭の良い人たちや、物理学者の多くが、先に足し合わせて、あとで全体の平均をとる、という誠にへんてこな計算を始めてしまいます。付着している、個々の放射能 汚染粉塵は、1点に付着しているのに、なぜか、その総和の放射線 量を計算し、それを、鼻粘膜の体積で割ってしまう学者が、後を絶ちません。おかしな話ですね。

このような、微粒子の付着問題における、局所影響を論じる場合、たとえ、どんなに微小領域であっても、体積で割る、という行為は、間違った思考に走りはじめる第一歩です。

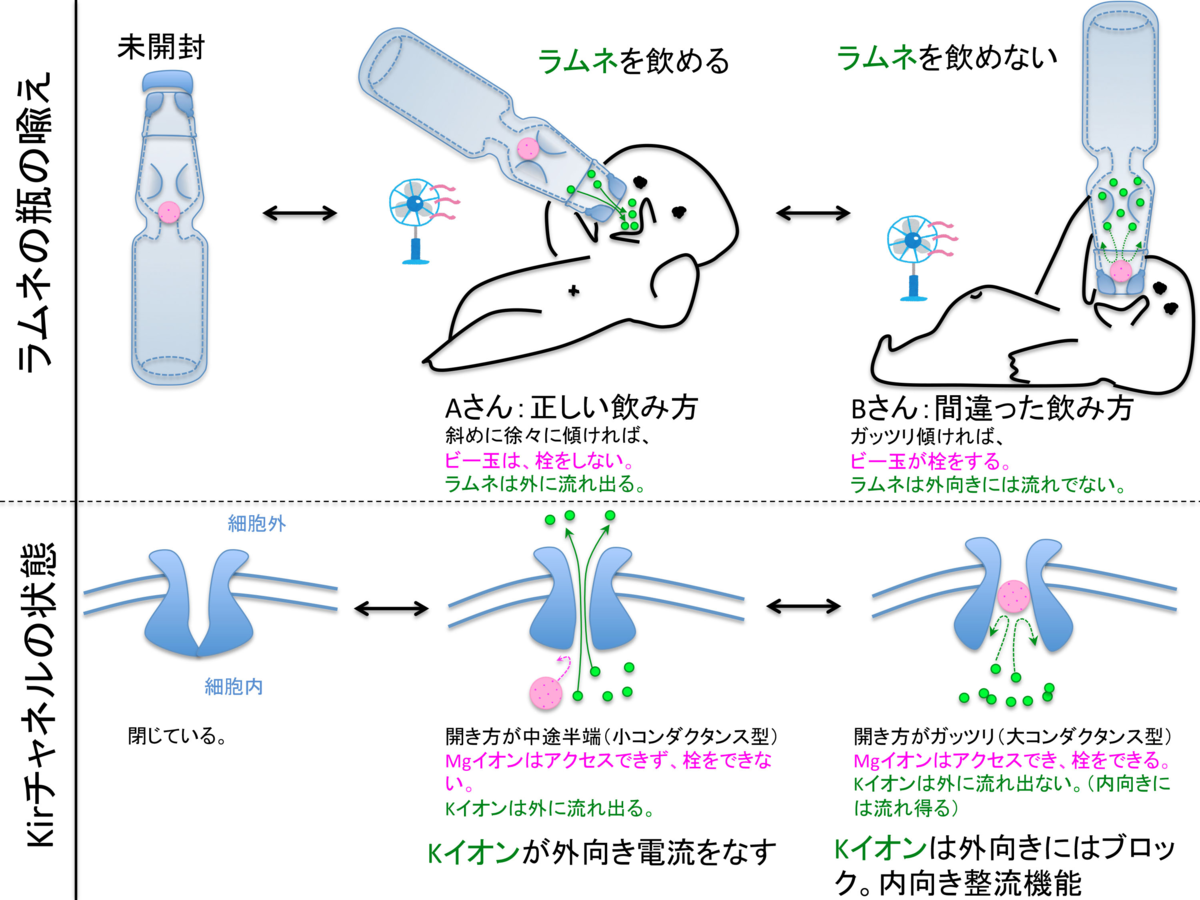

『鼻血が出ない』派の人にありがちな誤解というのは、「鼻粘膜全体がダメージを受けないといけない」と勘違いしている と思われる点です。たった1カ所の血管周囲粘膜の破綻で起きる、 という事実があります。原発 事故では鼻血がでない」と思い込んでいる方達は、「鼻全体の炎症」の事にしか考えが及んでおらず、鼻粘膜の一カ所の出血、という、鼻出血の大半を占めるパターンのことを忘れてしまっているようですね。ヨウ素 投与療法や、外照射術や、抗がん目的の内照射療法との比較をもちだし、「xxxギガべクレルの内部被曝 でも鼻血が出ないのだから、1Bq程度の汚染粉塵で鼻血が出るわけがない」という議論をする方の、鼻全体の線量を計算してしまう考え方は、この誤解に基づいているわけです。そして、「濃度」という概念がないのでしょうね(これは、ICRP の線量計 算自体が、簡便な臓器被曝線量の見積もりを出すため、「臓器全体の総量」で計算するという方法を敷いているから、そういうトレーニン グを受けてしまっているからなのでしょう。あくまでも、ICRP の線量計 算は、便宜的な目的だけに留めておかねばなりませんね)。

図:日常耳鼻科領域で経験する鼻血は、一箇所(または数カ所)の粘膜破綻です。決して、鼻粘膜全体から出血するわけではありません。鼻粘膜全体の総量で計算する悪癖からは抜け出しましょう。(引用図はCleveland Clinic の鼻出血の模式図より)

(3) についての解説(エネルギーvs. 電離能の見落とし、エネルギー至上主義の悪弊)。

原発 事故後によく引き合いに出されたので、ご存知の方ばかりかと思いますが、1970年代に発表された、Petkauの実験というものがあります。これ、引き合いに出されるときに、よく、「慢性少量持続被曝の方が急性大量影響が大きい」と、正確とは言いがたい文脈で紹介されることもあったので、その部分にツッコミを入れる方もおられるかもしれませんが、実はそうではなくて、Petkau自身が実験データでも示している通り、この実験のひとつの大きな意義は、放射線 の「エネルギー」ではなく「電離能」こそが、RBE(放射線 生物効果比)に対して大事であろう、そして、それは、体積で平均してはいけない、放射線 、放射性物質 が生体や細胞に与える影響は、「エネルギー」ではなくて、「電離能」のほうが大事なのだ、ということが確立しています。にもかかわらず、現行の放射線 理論(ICRP が唱える線量計 算のこと。mSv云々というやつ)は、この生物学的知見を取り入れていません。放射線 生物効果比(RBE)において、γ線 イコールβ線 イコール1、という考え方が、その間違いを端的に表しています(実際の電離能は、言うまでもなく、β>>>γ)。これは、物理学者が良くも悪くも、「エネルギー」というパラメータに縛られすぎているためでしょう。最も偉大な物理学法則の一つが、「エネルギー保存の法則 」なのですから。

Petkauがどんな実験をやったかというと、リン脂質二重膜を作成し、その膜の両側のchamberに、22Na (陽電子 放出核種)を入れ、膜破壊に必要なdoseを調べたわけです。結果、X線 などの放射線 を用いて破壊するよりも、22Naの方が、桁違いに少ない「放射線 量」で、膜を破壊できることがわかりました。そして、その後の彼の一連の実験から、この膜破壊は、22Naにより発生する、膜近傍の活性酸素 やフリーラジカル によること、すなわち、放射線 のエネルギーよりもむしろ、電離能が重要である

Petkauが用いた実験での、フリーラジカル の産生量は、どの程度のものだったのでしょうか?そもそも、同程度のエネルギーのβ線 は、水中の飛程距離は2mm程度なので、22Naからの陽電子 も同程度と理解して、概算していきます。従って、膜の両側に4mmほどの厚みの水円柱の中にある22Naが膜破壊の活性酸素 を発生させていたとして計算していくことができます。Petakuの用いた22Na水溶液は、7.4kBq-3MBq/mLの濃度幅を持つ放射能 水溶液。これは、1細胞膜の表面積(直径約10μm)あたりでは、0.002-0.9 Bqのβ線 源による活性酸素 発生量に相当すると計算できます。

彼の用いた人工のリン脂質二重膜は、生化学の実験ではよく使われる、確立した方法ですが、細胞のリン脂質二重膜と、よく似た性質と、一方、細胞とは異なる部分があります。似ている部分というのは、リン脂質二重膜というのは、ある程度の自己修復能を持っている点。ゴム風船に、ひとたび小さな穴が開くと、パチンと弾けて不可逆的に破れるのと違って、リン脂質二重膜は(人工のものも天然のものも)ある程度の流動性 と可逆性を持っていて、ほんのわずかの小さな穴程度であれば、周囲のリン脂質が寄ってきて、自己修復されます。リン脂質が、流動性 をもつからですね。従って、このように物理的に膜の毀れやすさを求める際に、人工リン脂質が細胞膜の毀れやすさのパラメータを調べるのに、ある程度は妥当であるとされる所以です。生命体も、原始時代に、進化の過程での細胞膜の材料選別の結果(もちろん比喩的な意味ですが)、リン脂質を境界膜に利用するのが、一番生命維持にrobustだ、という結論に至ったのでしょうね。従って、放射線 が直接、膜をヒットしようが、近傍の活性酸素 がアタックしようが、少々のレベルでは、簡単に自己修復できてしまいます。ある程度、活性酸素 が、リン脂質膜の化学物理的な自己修復力の限界を超えたときに、膜が「破れる」ことになります。それが、Petkauの用いた、0.002-0.9 Bq/10μm直径程度のβ線 源(正確には陽電子 放出核種)の放射能 による活性酸素 発生量。

一方、天然の細胞が少し異なるのは、細胞膜のリン脂質膜は、ある程度、新陳代謝 をしている、という点と、もう一つは、細胞内に活性酸素 を中和する酵素 や抗酸化物質を持っている、という点。従って、おそらく予想としては、Petkauが導き出した、膜破壊のための必要な放射線 源量よりかは、多めの放射能 量が必要になるはずです。

それにしても、汚染粉塵が、仮に1Bq程度のβ線 核種を持っていたとすれば、これは、Patkauの実験での上限を超える値です。

そのような粉塵が1-2個付着した程度であれば、運良く鼻水で洗い流され、鼻血もでない方も多いのでしょうが、事故直後には、地域によっては、放射能 汚染粉塵が空気中を舞っていたわけです。洗い流されず、しばらくの間、汚染粉塵が鼻粘膜に付着滞留していた場合には、鼻血は出て等然だと判断できます。

(4) についての解説(人間の組織が粘土の塊で出来ているという勘違い)

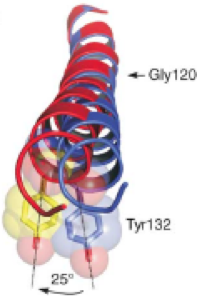

粘膜上皮が障害を受ければ、炎症細胞、修復のための細胞群が遊走してくる(引用:)

放射能 汚染粉塵による鼻粘膜局所の障害のような被曝パターンの場合、物理学者が、よく見落としているパラメータとして、物理学者は「人体が粘土の塊で出来ている」と勘違いしている点が挙げられます。そうではありません。つまり、旧来の放射線 理論を信奉している人たちは、局所の細胞が死んでも、何も起こらないと思い込んでいるのですね。違います。細胞が1個死ねば、死んだ細胞は、DAMPsという、強力な炎症誘起性物質を周囲にまき散らし、炎症細胞(好中球、マクロファージなど)が活性化され、局所に遊走、集積してきます。

(12/19/2019) 当初、炎症のことに関しても論じていたのですが、sivadさんというかたが、大変良い解説を書いてくださっていますので、以下省略します。そちらをご参照ください。

https://sivad.hatenablog.com/entry/20140528/p1

(5) についての解説(細胞が1個(乃至、少数)死んだだけで終わり、それで何も起きないという勘違い)

上記の (4)に、あえて私が付け加えておきたい論点、おそらく、他所では強調されていない論点というのは、放射性汚染粉塵によって、直下の粘膜細胞が1個死んだら、それで終わりではない、というテーマです。つまり、このような局所汚染粉塵による被曝の場合、経時的に局所障害が増大していく、というテーマです。

(4)に書いたように、死んだ細胞というのは、それ自身がDAMPsをまき散らし、遊走細胞を集積させます。ここで、きちんと認識しておいていただきたいのは、そのように、遊走してきた細胞に対しても、高密度の放射線 が浴びせられ続ける状態が続きます。ベトナム戦争 の映画などで、よく、ゲリラたちが、米兵にトラップを仕掛けることがあります。救護に駆けつけた米兵が手に取りそうなものに、起爆装置をつけておき、救護に駆けつけた米兵を一網打尽にする、Booby trapというのがそうです。救護に駆けつけた援軍を狙撃することもあります。なぞらえて考えてみると、放射性汚染粉塵というのは、遊走してきた細胞群に対して、一種のbooby trapとして作用するわけです。

つまり、生物学の反応として、このような場合、炎症が、経時的に拡大していく、

ーーーーーーーーーーーーーー

以下、いくつかのたとえ話をあげておきます。

放射能 汚染粉塵の付着による局所炎症による、鼻出血のメカニ ズムと妥当性を理解するためには、まず、従来の放射線 障害理論の呪縛から脱却してもらわなければなりません。「それでも、、、」と、躊躇う方たちのために、いくつかのわかりやすいたとえ話を載せておきます。

(たとえ話1)

これは、ECRR などがICRP 理論批判の時によく持ち出す例ですが、旧来の理論というのは、エネルギー一辺倒、しかも、外部被曝 も内部被曝 も同じレベルで論じましょう、というちょっと受け入れがたい趣旨で成り立っています。(彼らに言わせると、変換係数は、データをもとによくねられているそうなのですが、誰にでも突っ込めるpitfallが沢山あります。あくまで、便宜的指標以上のものとは考えないほうが良いでしょう)。

つまり、暖炉のたとえ話でいうと、煌々と燃え盛っている暖炉に手をかざして暖をとるのも、灼熱の真っ赤な炭を飲み込んだ時の影響も、同列に扱いましょう、というレベルの話。そして、その時に彼らがもっとも重視するのが「エネルギー」です。放射性物質 が細胞に与える一般的な影響は、エネルギーではなく、細胞周囲の活性酸素 産生量による、と1970年代に確立しているにもかかわらず、です。

暖炉の図。炭が煌々と燃え盛っています(引用:PhotoAC中村昌寛さん提供)

図:仮に、灼熱の炭を、飲み込むと想像してみたください(引用:Cool Clipsイラスト集より)

この、暖炉の暖をとる話と、燃え盛る石炭を飲み込む話の例え話からも分かるように、同じエネルギーを受け取るのでも、全身に満遍なくエネルギーを浴びるのと、局所で集中的にエネルギーを浴びるのは、生体の反応は、全く別物になるというのは、経験的に誰もが知っている事実なのです。

(たとえ話2)

図:拳銃の乱射事件のたとえ話をあげてみたいと思います(引用:フリーイラスト変な絵)

(ちょっと刺激的なたとえ話で、不快に感じる方がおられたら、申し訳ありません。)

上のほうにも、少しずつ、このたとえ話のさわりの部分を紹介しましたが、きちんとまとめておきます。

渋谷のスクラン ブル交差点の雑踏の中で、マシンガンを10発ほど、人ごみに向けて撃ったらどうなるでしょうか(決して真似をしないでください)。

悲劇的な結末になる、という答えは、述べるまでも無いですね。ところが、次のような計算をしてしまったら、どうでしょうか?

「その瞬間、渋谷の交差点には、1万人ほどの人間がいる。弾丸1発あたりの運動エネルギーは1.0x10^4 Jほどであるから、1万人で割ると、一人当たりの受けるエネルギーは、1Jほどになり、これでは誰も何も影響を受けないだろう」

正しい思考回路でしょうか?

交差点の全員で割るからいけないんだよ、という批判を誰もがすることでしょう。そのような批判的意見に対して、次のような改訂版の論考は?

「渋谷の交差点全員ではなく、弾丸の発せられた局所付近、せめて500人ほどの、極小空間で平均化して計算しよう。500人ほどの極小空間でエネルギー密度の分布を計算すれば、一人当たり20Jとなり、やはり、なにも影響は無いだろう」

言うまでも無く、正しくないですよね。人数で平均化する、という思考のスタート時点ですでに、考察の過程を間違えた方向に走り始めています。

割り算の例で言えば、厳密に思考を。一つ一つの「項」への影響を論じる際に、括弧も無いのに、ルールに反し、割ってはいけない、ということです。

でも、原発 事故後、眺めていたのですが、時として、物理学的思考、というのは、「法則」を抽出したいがために、体積を見ると、割ってしまいたくなる人が、多いのですね。数式が美しいほうが、エライ、という思考の縛りがあるような気がします。

散々、ECRR などでも、別の喩えで批判されまくってきたことですが、放射性汚染粉塵の局所影響を論じる際には、たとえ、それがどんな微小空間であっても、体積で割るということは、論理的厳密性の担保が無い限りは、誤った結論に陥っててしまう思考過程の、第一歩です。

それでは、われわれは、手がかりの少ない中、どのような思考過程で、「放射性汚染粉塵の局所影響の可能性」を論じていけばよいのでしょうか。

弾丸の喩えから察することが出来るとおり、一本一本の放射線 の軌跡をたどり、軌跡上にある細胞1個1個に、どのような影響を与えるのかを計算することが求められています。

今、最初に断ったとおり、細胞の生死に関して論じています。そして、途中、ICRP のRBEを批判した通り、細胞死への影響は、gamma = betaではありません。例に出したように、各種の実験、臨床経験から、同じエネルギーでも、beta >>>> gammaというのが、細胞死への現時点での知見。

これも散々、例に出されてきたこととは思いますが、gamma線照射に比べ、beta線照射は、はるかに、beta熱傷が起こりやすい、という臨床データ、臨床経験を思い出していただいても、納得されるかと思います。人体の中で、表皮組織というのは、もともと、ストレス耐性のある「臓器」ですが、その「表皮」においてすら、熱傷という形で、細胞死、炎症などが顕在化するほど、beta線の影響は、細胞死に対しては大きいのです。これは、Petkauの実験の、正しいもうひとつの解釈、放射線 の電離能こそがRBEに重要という知見にも裏づけられています。

では次に、その、少々の細胞が死んだくらいで、どれほどの臓器影響があるものか?という論点。渋谷の交差点での弾丸の不謹慎な喩えで行くと、「1万人中の10人ほどが凶弾に倒れたところで、群集に影響などあるものか」という批判。違うのです。

このあたりも、物理学思考の、見落としているパラメータのひとつなのですが、生体というのは、細胞が一つ、ないし、数個死んだら、それで終わり、ではないのです。死んだ細胞というのは、DAMPと呼ばれるものを出し、炎症細胞、修復細胞が、局所に遊走してきます。

つまり、渋谷の例で言えば、凶弾に倒れた人たちを、救護しようと、救急隊員も、警察官も駆けつける状態。

図:悪人が拳銃をぶっ放し、凶弾に倒れた人がいれば、当然、周囲の人間や、警察・救急隊が救護に駆けつける。放射性汚染粉塵で、ある細胞が死ねば、同じことが起こる。しかし、重要なのは、放射線 汚染粉塵が局所から排除されるか、containされない限り、救護に駆けつけた人たちに向かって、拳銃を発射し続ける状態が続き、さらなる犠牲者拡大へと繋がっていく、という状態。これが、鼻粘膜局所に付着した放射線 汚染粉塵による被曝パターンです。

そして、放射能 汚染粉塵の場合、数ベクレル程度の高集積のものは、一つ細胞を殺して終わりではなく、その局所から排除されない限り、放射線 を出し続ける、ということです。

渋谷の例で言えば、駆け寄ってきた救急隊員や、警察官に向け、凶弾が発せられ続ける状態、ということです。そして、それがさらなるDAMPを産生し、遊走因子となり、さらに多くの救護が駆けつけ、という状態。炎症が、経時的に、ポジティブに増加していくという、生物学的パラメータ。

以上、現行の理論が明らかに見落としている、いくつかのパラメータですが、もちろん、生物の仕組みというのは、よく出来たもので、このフィードバックが無限に続くわけではありません。

局所内で、痂皮化が起こります。そうすると、炎症もある程度containされることになりますし、痂皮化は、時期が来れば、はがれ落ち、生体から除去されます。原発 事故後に、鼻血がでるのか否かという論争があったと聞きますが、そんなものは、この程度の事故であれば、出て当たりまえと考えます。

いくつかの問題は、これらの、局所炎症のごく一部が、遷延化してしまったときに、何を予想するのか、という部分です。これまた、物理学的思考では、見落としがちな、生物学的パラメータが、いくつもあります。

そして、大事なことは、局所粉塵付着型の内部被曝 を、調査するような、確固たる研究は、原爆の折にも、その後の調査も、まだまだ、これから、という段階です。ごく一部、実験医学的研究でも、プルトニウム 粉塵などの実験はありましたが、私にはまだ多くの見落としや未報告パラメータがある様に見えます

話は長くなりましたが、「厳密性を担保されていない計算は、適当な判断でやってはいけない。」「調べられていないことは、わからない。」「パラメータの見落としがあると、とんでもない結論におちいることは、よくある」「内部被曝 において、見落とされているパラメータは、枚挙に暇がない」です。

(たとえ話3)

(a) 鉛筆の消しゴムの側で、目ん玉をグリグリ押しても、痛く無い。でも、尖った芯の方で、目ん玉を突き刺そうとする人はいない。たとえ同じ力で押しても、局所集中した場合には、生体への反応は違うのだ、ということは皆が知っている。放射線 を発し続ける、「放射能 汚染粉塵」も、鼻粘膜に付着すれば、至近距離ではヤバそう、という感覚は分かってもらえると思うのですが、なぜ、放射能 汚染のことになると、揃いも揃って、頭のいい人たちが、「鼻血」を否定したがるのか?問題は、現行の放射線 障害理論にもあります。内部被曝 の影響を、総量から推測するのが正しいのは、次の前提が成り立つとき。(1)人間の組織が、均一な粘土でできている。(2)線源が局所偏在をしない(汚染粉塵の鼻粘膜吸着パターンではこの前提が崩れます)。等等等。(3)生体内分子との相互作用を無視することが許される(バンダジェフスキーのデータはこの前提がセシウム 内部被曝 に於いては崩れている事を間接的に示唆している可能性があります。このブログのメインテーマです)。(4)さらに、預託線量として、単純積分 をもって生体への影響を推測出来るのは、急性被曝も慢性被曝も、同等の影響を与えるという前提の元ですが、各種の生物学的観察からは、急性影響と慢性影響の対等性という前提は大きく崩れている例が多い。β線 の本数は、上記の放射性ヨウ素 大量投与の約6桁上の数字になります(c.a. 1/sec vs. 10e-6 /sec)。ものすごい局所集中ですね。

ーーーーーーーーーーー

(余談1)疫学上、なぜ、データをとるのが難しいか

「原発 事故後の鼻血くらい、ささっと疫学データを取ればいいじゃないか」という意見があると思います。全くもって、その通りだと思います。わたしも、きっとだれか良識ある疫学者が調査なりをするのだろうと思っていましたが、事故後数年たっても、しっかりとしたデータの報告は聞こえてきませんね。あの規模の原発 事故であれば(風向きが最大のファクターになりますが)、鼻血などは観察されて当然だと判断していますが、そのようなデータが上がってこない理由には、ひとつは、よほどのケースでない限り、「鼻血程度」では、病院にかかる方は少ない。また、病院を受診したとしても当時大半の医者が、「鼻血は原発 事故のせいとは考え難い」という判断をしていました。したがって、データ取得バイアスがかかってしまうことが考えられます。それ以外に、もう一つ大きなよ要因は、「マスク防護」をしていた方が、関東地方では大変多かったという印象です。わたし自身、原発 爆発前後に、友人知人にマスク防護を進めていました。放射能 汚染粉塵は、たとえ、通常の風邪用のマスクであったとしても、ある程度、吸入を抑えることができると予想されますから、このように、被災地近辺や関東地方で、マスク着用をしていた方が多いということ、子供たちに、外遊び活動時間の制限をしていたことなどが、交絡因子として働き、データをマスクしてしまうだろうということが予想されます。

図(引用:いらすとや)

また、似たような議論の延長線上になりますが、「私、原発 で働いてたけど、一度も同僚が鼻血を出しているのを見たことがない!」というのを、否定材料の根拠にする人がいます。よく考えていただきたいのですが、原発 で作業する場合には、マスク防護をしているわけです。また、いくら線量を浴びたからといって、それは外部被曝 の話。しかも、原発 事故後のように、放射性物質 汚染粉塵が空気中を待っている環境ではないのです。まったくもって、鼻血否定の根拠にはならないのは、少し考えてみていただければすぐわかることでしょう。

(余談2)

誤解「ただ単に、1個の細胞が死んだだけでは、すぐに修復されて、鼻血なんかでない。ある程度の数、ある程度のボリュームが死ななければダメだ」

これ、本当にその通りなんですけれど、ここから、次のような計算をしてしまっていた人が多いんじゃないでしょうか?

(間違った計算)「鼻血が出るために必要な、欠落組織のボチュームは大体、xxxum^3くらいだかえあ、エネルギーをこれで割って、、、」「上記の分布図の見積もりだと、細胞はたったの数個ー数十個しか死なないじゃないか。数十個の細胞なんて、常時体のあちこちで死んでは修復されている。こんなんあじ ゃ鼻血なんて出ない」

この計算、何が間違いかというと、「時間」の考え方を間違って見積もっているからです。、、

この、局所破綻点における細胞死は、1回起こって終わりではないのです。汚染粉塵が、そこに付着し続ける限り、その場によってくる細胞、修復活動にあたる細胞たちをも、延々と殺し続けるのです。簡単に考えてみていただければ、すぐ分かることなのですが、一旦、空間の計算をすませてしまうと、時間軸の考えを忘れてしまうものなのかもしれませんね。

では、もっと正確に、組織挙動を、時間軸を考えながら、計算し直してみるとすれば、どういうデータが必要になるのでしょうか? ここでは、「使ってはいけないデータ」に関して注意喚起をしておきます。「汚染粉塵クリアラ ンスの図」というものを導くことができるかと思います。初期に、鼻粘膜に付着した汚染粉塵も、時間の経過とともに、鼻水で洗い流され、指数関数的に減っていく、という減衰曲線。それを、鼻粘膜(当然、全体ではなく、局所で計算しなければなりませんが)の「被曝量」にあてはめようとするかたがおられるかもしれませんが、これは絶対にやってはいけません。

考えてみていただければすぐに分かることですが、漸減的に、それぞれの微粒子のもつ放射線 量が急速に減衰するわけではなく、鼻粘膜に付着している微粒子の個数が減っていく、ということなのです。一個一個の微粒子のもつ放射能 の量は、それぞれの核種の崩壊のスピードで、極めて緩やかに減っていくだけです。

ーーーーーーーーーーー

(よくある間違い集)

「九州の方が福島よりも鼻血が多かった」 -->関東地方での、マスク防護、被災地での外遊び制限のせい。

「フクイチ労働者でも鼻血は出ない」 -->マスク防護のせい。

「原発 事故後、鼻血は出たけど、耳鼻科に行って何度も鼻腔鏡で確認したけど、鼻粘膜に炎症症状はなかった」 -->鼻粘膜炎症が汚染粉塵によっておこる、とは言っても、当然のことながら、付着部位の一点で起こるのみ。そのほかの粘膜は当然正常粘膜。

同様に「3.11後、鼻血が出て耳鼻科で粘膜を調べてもらったけど、粘膜にびらんはなく、綺麗な正常粘膜だった。だから、鼻粘膜炎症で鼻血が出るというのは間違いだと思う」 -->同じ。ここで取り上げている。「鼻粘膜炎症」というのは、汚染粉塵の付着したごく近傍のみ。そこは剥がれおちるわけだから、鼻粘膜をいくら耳鼻科で詳しく見てもらっても、正常にしか見えないのは当然。「すぱっと切ったように、一点から出血しているような像」が観察されるはずです。

「汚染粉塵が鼻粘膜に炎症を起こすくらいなら、なぜ、目や口から出血しないのか。なぜ、皮膚から出血しないのか」 -->目は構造的に、ホコリが付きにくく進化してきている。まつげは、上からのものをトラップするだけではなく、空気の流体力学 的に、ホコリが目の中に入りククなるような気流の流れを作り出しているのだから、目には汚染粉塵はそもそもつきにくい。ついてもすぐに涙で洗い流してしまう。それに、目の表皮(角膜)には、血管がない。皮膚は、当然、生体内でもっとも強いバリア。

「同じく、性器などの粘膜からも出血するはず」 --> 事故後、パンツを脱いで闊歩する人がいましたか?それに、まあそういう人がいたとしても、性器で空気を呼吸しているひともいないでしょう。一方、鼻粘膜は強力な集塵機です。

「医療放射線 で鼻粘膜照射することもあるが、鼻血は出ない、、」 :ガンマ線 照射。点被曝ではない。

「医療放射線 で内部被曝 線源投与をすることもあり、鼻粘膜にも分泌されるが鼻血は出ない」 :計算から明らか。

「鼻血を出した人をなぜWBC で調べないのか」 -->WBC は体全体、または臓器全体の内部被曝 を調べるもの。内部被曝 のパターンが違う。

「福島でも野生の動物はずっと外にいるのに、鼻血を出していなかった」 -->鼻血が外から見て分かる状態、つまり鼻腔外にダラダラと垂れて出てくる状態になるためには、人間でも、直立状態が必要です。(現在は効果は否定的と言われていますが)、昔の民間療法では、鼻血を出している子供に、上を向いて寝ていなさい、と指導することがありました。これは、とりあえず上を向いていれば、(現在は、それだけで鼻血が止まる効果はおそらくないとされるものの)、一見、鼻腔外に垂れて出てくる鼻血の量が少なくなるため、効果があるように見えていた、とされる行動様式です。つまり、人間の鼻腔は、直立時には、重力に対して縦方向に位置しており、鼻血が外に流れ出易いという、構造(というよりは生物としての行動様式)になっています。一方、動物の鼻腔構造は、人間と違って、重力に対してそれほど垂直状態を保っているわけではありません。また、動物は、鼻から流れ出てきた血を、すぐに舌で嘗めてしまうために、観察者が認識しにくい、鼻周囲皮膚の外観が黒い種が多いので、観察されにくい、という観察バイアスもあるかもしれません。また、小動物であればあるほど、相対的な血管径が同じでも血管径の絶対値は人間に比べれば小さなものです。従って、出血したとしても、出血量の絶対値がそもそも小さく、ぽたぽたと雫を作って垂れるほどにはいたらない小動物(マウス、ラット、猫)も多いかと思います。実際私たちも実験室でマウスやラットの採決をしたり、手術をしたりしますが、人間で言えば臓器の大部分をいじり回すような大手術でも、個体自体が小さいため、当然出血量の絶対値は驚くほど少なく、出血してもすぐに止まり、血の塊にすら気がつかない、というようなことも多いです。いずれにしても、野生動物では、人間のように鼻出血観察頻度が低いだろう、ということは、全く以て予想範囲内のことです。

「低線量でも鼻血が起こるというのは、科学的に否定されている」 -->科学的な議論をしたいのなら、「低線量被曝」という言葉は使わないようにしましょう。これは、原発推進 派であっても、原発 反対派であっても然りです。定義のはっきりしていない語句の使用は、議論のポイントを曖昧にし、思考停止につながります。それに、鼻粘膜への汚染粉塵付着による局所炎症は、この一点の局所周囲だけに限定して影響を考えれば、むしろ、「超高線量被曝による確定的影響」に近い細胞障害です。それに、そもそも、「線量」という言葉を使用した時点で、科学的に議論の余地のある「シーベルト 」という単位での考察へと流れていってしまいます(このブログでは、シーベルト という単位の問題点を幾つか指摘している通り、身体影響を正確に理解するためには、このシーベルト という単位を、ガンマ線 や(X線 、中性子 線)による外部被曝 影響以外、ごく一部の内部被曝 以外、には、原則使うべきではない、という原則で議論しています)。

「生物の細胞中では様々な原因により活性酸素 が1細胞あたり1日10億個(10e9個)、全身では6x10e22個も発生するのにもかかわらず、人間はピンピンしている。これだけの活性酸素 を発生させるのに必要なCsは、2.42〜5.02 x10e13 Bqもの大量の放射性Csである。そんな大量にCs粉塵を吸い込むはずがないから、鼻血はありえない」

-->これ、以前にどこかで鼻血否定者の方が述べておられた、おかしな計算方法なのですが、2重にも3重にも、おかしな計算をしておられます。

(1) まず、活性酸素 の発生量として、flux(流束と言います。例えば、その瞬間交差点にいる車の台数ではなく、1日に交差点を通過する車の交通量のようなもの)と局所の活性酸素 量をごっちゃにして議論していること。「」の中の「10億個」というのは、発生量のfluxです。これが、一度に発生するわけではありません。出来ては消え(中和されたり利用されたり)を繰り返しています。一方、活性酸素 による細胞死や膜破壊は、その時点でのその局所に存在する量が大事になります。「新宿駅 では1日350万人も乗り降りしている(flux)のだから、改札口でたかだか100人くらいが押し寄せたところで圧死が起こるわけがない(後者は、その瞬間の局所の量)」という議論のどこがおかしいかを考えてみていただければ、明確に間違いがわかると思います。

(2)活性酸素 は、ミトコンドリア などのcontainされた場所で、安全に産生されるのが主です。ミトコンドリア が機能正常で、この中で活性酸素 が作られ続ける限り、細胞死や膜破壊の議論とは、全く切り離して議論していかねばなりません。鼻血の議論で重要になるのは、正常のcompartment (containment)を逸脱した箇所で活性酸素 が、細胞破壊や膜破壊を起こす、という議論。ごっちゃにしてはいけません。前出の鼻血否定論者の議論のどこがおかしいかを理解していただくために例え話を出しますが、「サッカーボールの中には、1.9 x 10^26個もの大量の空気分子(酸素分子、窒素分子)が、高速運動をし、ボール内壁に激突し続けている(室温300Kで約400m/secの超高速な運動)。衝突の回数も凄まじく、1秒間に60億回以上も激突し続けていて、その運動エネルギーの総和は880J以上にもなる。これだけの衝撃を与えても、普段サッカーボールは破裂することもなく、動き出すこともなく、静止状態を保っている。方や小学生のサッカー少年のキックする際のエネルギーは、たかだか200J程度(しかも足の全運動エネルギーがボールに伝えられるわけではなく、このうちの一部が与えられるだけ)だから、小学生ごときがサッカーボールを蹴ったところで、ボールが飛んで行くはずがない。」この議論のおかしさは、ボールの中で完結している系と、ボールの外から加わる作用を同列に比較しようという間違いですが、前述の鼻血否定論者の方も、同じ間違いをしてしまっていますね。

(3)そして、もう一つ、やはり、局所集中の活性酸素 量を、またしても、全身の総量と同じ土俵で比較しておられる、という、現行の放射線 理論と同じ間違いをされておられます。

ウェブサイトを眺めると、一見、それらしい計算を持ち出し、議論の噛み合わない、不思議な論理展開で 鼻血のことを論じておられるサイトを目にします。注意深く、一つ一つの計算を吟味しなければなりません。

参考ウェブサイト:

http://kmiura.hatenablog.com/entry/2013/02/28/143033

(全体で計算してはいけない、という議論)

https://sivad.hatenablog.com/entry/20140528/p1

(鼻粘膜炎症に関して詳細に解説されておられます)

<<最初に戻る>>

謝辞:この記事は、ブログの書き始め2013年前半の記事をベースにしたものですが、その後、いろいろな媒体で、何人かの方と質疑応答のやり取りをさせていただいたことがあります。その際の書き込みを、いくつかつなぎ合わせています。鋭いご意見やご質問をありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。